臺北市在都市快速發展過程中,天然綠地被不透水瀝青或混凝土鋪面覆蓋取代,導致原有的蓄水、入滲功能喪失,加上氣候變遷影響日益顯著,故臺北市早於民國93年著手推動「總合治水對策」的「上游保水、中游減洪、下游防洪」概念,到104年推動海綿城市政策推出多樣手法降低洪水災害,提昇整體排水系統容受度,藉由下水道貯留分擔、滯洪池分擔、流域流出抑制設施分擔及排水系統改善等措施,確保排水設施達暴雨排水保護標準,再透過流域分擔方式推動基地保水,以提供降雨超過排水設施標準時之餘裕量。

臺北市目前以推動「海綿城市」相關策略工作來因應未來極端氣候的挑戰。其政策的前身,即是以「總合治水對策」中的「中游減洪」方面,但都市內空地有限,在設置雨水貯留池或調洪池時,不易有較大規模之空地,於易發生積水之集水區來設置調洪設施,設置地點的選擇及如何取得是規劃初期相當重要的一環,所以本處陸續嘗試了郊區、或是公有閒置空地或公園地下等,以提升該集水區的防洪能力便成了重要的工作。

一、大溝溪生態治水園區:因民國86年的溫妮颱風及90年的納莉颱風期間帶來超標降雨,導致下游雨水下水道排放容量無法及時宣洩,造成周遭居民生命財產受損。為改善內湖區大湖山莊街附近之山洪水患問題,乃規劃於大湖山莊街底北端大溝溪與地下箱涵銜接處,興建調洪沉砂池,以達滯延山區洪水及攔截泥砂之功能。

二、金瑞治水園區:本處於95年進行「臺北市雨水貯留池及調洪池規劃設計(第1期)」,檢討市區適合設置調洪池減少暴雨時下游排水系統負擔的地點,在評估用地取得可行性後,列為優先推動設置調洪沉砂池地點並積極進行建置工作。

三、文山區滯洪池:在「中游減洪」理念的引領下,本處開始思考以建置滯洪池貯留雨水方式,輔以其他分流等手段,克服因地形造成系統容量偏低的先天不足,前經本處與軍方協調後取得憲兵營區停車場用地,於地下設置滯洪池後,地上部分則移由本府工務局公園路燈工程管理處開闢為辛亥生態(文木91號)公園(109年12月31日完成)。本處規劃辦理「文山區辛亥生態公園滯洪池」及「文山運動中心北側用地增設滯洪池」兩項工程,以改善本地區之排水能力,提升降雨容受度。

四、廢棄地下道滯洪池:本處考量本府工務局新建工程處廢除本市21座人行地下道,僅封閉出入口,仍保有地下閒置空間。若能與本市歷史易積水位置,結合改建為地下貯留空間,在暴雨期間能兼具排洪調解效益,故於109年度先行完成溢流設施,並分別於110年6月17日完成中山錦州人行地下道滯洪池,110年9月5日完成敦化南京人行地下道滯洪池之固定式抽水機組。

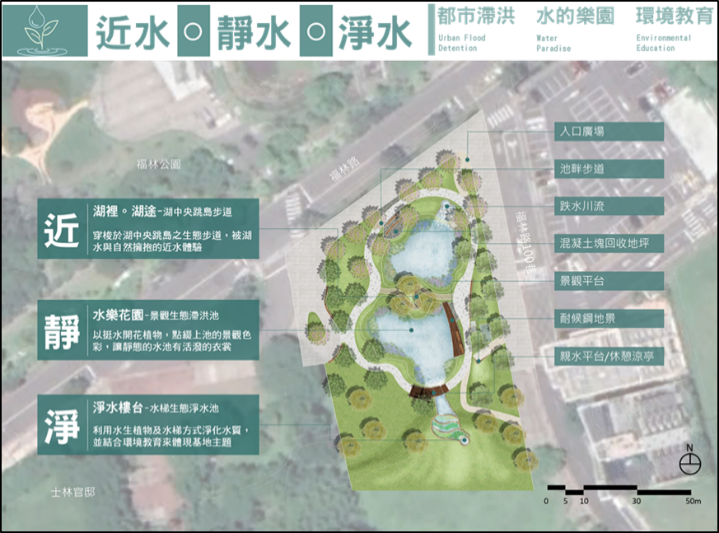

五、福林治水園區:有鑑於士林官邸周邊因鄰近劍潭山,遭遇超量短延時強降雨(暴雨)時,附近排水系統承接逕流量已超過負荷。再加上城市開發密集,現有排水系統難再擴增,形成局部瓶頸,致使中山北路5段與福林路一帶發生積水情形。本處陸續投入經費,進行短中長期的改善措施,包含109年完成中山北路5段新設固定式抽水機組,提昇中山北路5段西側下水道的排流效率、111年完成中山北路5段東側及西側排水改善工程,將下水道擴建為1米寬之箱涵式側溝,來增加排水容量。目前則是推動「福林治水園區設計案」,位置於福林路100巷旁綠地,規劃容量約1萬1千立方體,分上下兩層結構,下池以都市滯洪防災為主軸,上池以景觀滯洪池替代混凝土滯洪池以減少碳排,並打造兼具滯洪、親水與環教功能。本工程於113年3月14日開工,預計115年完工,工程完工後除提升附近地區的防洪韌性,亦可供民眾休憩的特色場所。

科室 :雨水下水道工程科

聯絡人: 陳先生

電話 :02-28280035

傳真 :02-29371721

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)