臺北市位於臺北盆地內,地勢低窪,背山臨河,山坡地約佔55%,平地約45%,北、東、南三面環山,共有大屯山系、七星山系、五指山系、南港山系、二格山系等五大山系。臺北市由4條主要河川所環繞,西有淡水河,南有新店溪、景美溪,基隆河則橫貫其中,由於地勢低窪,夏季多雨,洪水量特別大,下游出口又受到潮水頂托的影響,因此每遇颱風暴雨來襲易造成市區水患,故依行政院核定之臺北地區防洪計畫,以沿岸築堤為主,河道整治及河川管理為輔之原則進行防洪建設;市區內雨水逕流則須透過雨水下水道排水系統及抽水站抽排至河川。(如圖1)。

![]()

圖1-臺北市河川流域

基隆河下游流經北投地區到關渡匯入淡水河。其支流河川有磺港溪、貴子坑溪及水磨坑溪等,分別概述如下:

(一)基隆河

基隆河屬於淡水河的重要支流之一,發源於新北市境內之平溪區菁桐山,全長約86.4公里,流域面積約490.77平方公里,經瑞芳區、基隆市、汐止區、再進入臺北市,基隆河早期兩岸由於地勢低窪,下游河道蜿蜒,曲流地形發達,主河道排洪速度緩慢,因此每遇颱風豪雨常造成嚴重水患。基隆河匯流口至南湖大橋屬於臺北地區防洪計畫範圍,於民國52年即納入淡水河防洪治本計畫進行治理,目前除關渡堤防須配合關渡高保護設施期程施築外,洲美堤防配合北投士林科技園區將於109年12月完成,中山橋下游社子、士林及圓山等堤防配合北區防洪三期計畫於民國77年完成,至民國85年完成基隆河截彎取直治理工程。南湖大橋上游自至新北市界左右兩岸堤防亦於民國85年完成,皆達主要河川200年洪水重現其保護標準。

(二)貴子坑溪及水磨坑溪

貴子坑溪發源於火燒山及面天山之間(海拔878公尺),主流由東北向西南流,在秀山路與水磨坑溪匯流後流經稻香路、中央北路、大度路於下八仙匯入基隆河,長度約7.24公里,集水面積約3.77平方公里,屬於基隆河支流;水磨坑溪於秀山路截斷山上洪水匯入貴子坑溪,其長度約3.24公里,集水面積約1.32平方公里;舊水磨坑溪改道後為本市市區排水,沿中和街502巷、流經大同街、文化一路、大業路517巷及關渡平原,最後與舊貴子坑溪匯合成中港河,於關渡宮前匯入淡水河。

水磨坑溪上游

貴子坑溪上游

貴子坑溪集水區高程分佈於EL.2m至EL.878m間,高程落差甚大,河床平均坡降約12.10%;水磨坑溪高程落差約732m,河床平均坡降約22.59%。其山地與平地之分界點約以中央北路為界,以北為山區,以南為平地,貴子坑溪主流山地流路長約4.7公里,平地流路長約2.54公里,水磨坑溪上游段則皆屬山地型河川。現況貴子坑溪與水磨坑溪上游段(中和街以北)及下游段(中央北路以南至基隆河匯流口)於民國71年整治完成,中游段(中和街至中央北路)於民國76年整治完成,屬於護岸型混凝土渠道,並已達50年洪水重現期保護標準。

貴子坑溪中游

貴子坑溪下游

(三)磺港溪

磺港溪集水區屬於淡水河河系基隆河之支流集水區,溪流發源於大屯山南峰與西峰一帶,為陽明山國家公園管理範圍,自嶺下一帶流入新北投區域(如圖3),分別在新北投捷運站及復興公園附近,有北投溪及無名溪支流滙入,流經薇閣國小、北投市場、忠義新村,由舊大同電子工廠旁之朝籟橋穿越承德路七段,並於中八仙一帶匯入基隆河。磺港溪集水區西側與貴子坑溪流域相鄰,北倚大屯山,東臨磺溪流域,南至五分港排水集水區(如圖4)。

![]()

圖3-磺港溪集水區地形概

![]()

圖4-磺港溪地理位置及環境水系圖

磺港溪主流長度約8.23公里,高程分佈於EL.2m到EL.985m之間,高程落差甚大,河床平均坡降約1/22。

北投溪為磺港溪支流其中之一,發源於地熱谷,而地熱谷即位於北投公園上方,中山路底的長條橢圓的山谷爆裂窪地,之後流經北投公園及七星公園,並經過數座小橋之後於七虎公園注入磺港溪。其流路長度約1.93公里,集水面積為1.58平方公里,高程分佈於EL.7m到EL.275m之間,高程落差甚大,河床平均坡降約1/7。

由於磺港溪流經北投區的精華地帶,颱風暴雨期間能否有效排除洪水避免洪災,本府一直投入相當大的關注,昔日早期磺港溪採分河段進行整治,本府工務局養護工程處(水利工程處前身,以下簡稱養工處)曾於民國64-65年度編列預算辦理朝籟橋至北投橋間河道整治,其中北投市場前約100公尺為加蓋河段,養工處另於69年度編列預算完成北投橋至薇閣國小間河道整治。

![]()

磺港溪上游(加蓋全景圖)

由於北投區發展日益繁榮,人口不斷增加,捷運淡水線亦加速北投地區發展,而磺港溪所流經的區域,涵蓋了北投的精華地區,因此亟需檢討磺港溪的排洪能力,根據養工處民國79年9月的分析報告,磺港溪現況河道斷面無法通過50年洪水重現期保護標準,故委託專業顧問公司於民國83年6月完成「磺港溪整治規劃報告」,並就磺港溪排洪能力不足提出改善建議方案,以做為磺港溪整治工程之設計與執行的藍本,其中為配合「P20道路周邊都市計畫」開發及市場周邊環境需求,養工處於民國87、88年將磺港橋至延壽橋分階段進行加蓋,共約900公尺。(如圖5) ![]()

磺港溪中游現況照(磺港路跨橋)

![]()

磺港溪中游現況照(公館路旁)

![]()

磺港溪下游現況照(西安橋下)

![]()

磺港溪下游現況照(基隆河匯流口)

另考量磺港溪現況河道斷面無法通過50年重現期洪峰流量,僅能通過10年重現期洪峰流量,又因沿河兩岸業已高度開發,部分房屋緊鄰河道無法辦理堤防加高,故經養工處詳細檢討評估後,計畫以壓力箱涵分洪方式解決,可免除磺港溪主河道兩岸房屋拆遷,並保障居民免於洪水之災。磺港溪壓力箱涵分洪工程計畫自北投中庸二號公園沿大業路中央分隔島埋設壓力箱涵,在考量現地高程、地下管線及為降低施工造成之影響,於大業路十信工商附近轉入大業路西側農業區,往南穿越大度路後,沿洲美快速道路路權範圍內埋設,並在洲美快速道路與關渡防潮堤相交處轉向西南,沿著關渡防潮堤外排入基隆河(如圖6)。磺港溪壓力箱涵工程自民國92年施工至98年正式完工啟用,總長共3.4公里,完工後磺港溪平時水流沿著原河道排入基隆河;颱風暴雨時,河川水位達到壓力箱涵分洪口靜水池高程EL.11m,河水會自動經溢流堰流入壓力箱涵進行分洪,流入基隆河,有效紓解颱洪時期之上游暴洪量,避免北投市區遭受洪害。

![]()

圖6-磺港溪分洪路線平面圖

流經北投市區的磺港溪,與北投地區的聚落發展、居民生活密切相關,本計畫透過磺港溪的再造,整合相關介面、優化藍綠基盤,並以低衝擊開發手法,讓北投地區的母親之河,可以重新找回自然與過去生活緊密連結的環境價值。

(一) 透過磺港溪再造工程,回應氣候變遷議題並提升防洪能力:

氣候變遷、降雨頻傳,防洪設施已無法負荷瞬時湍急的水量,而高度都市化及大量土地開發造成不透水面積增加,導致傳統築高堤之防洪工程已無法因應,故透過磺港溪再造可行性評估,因應磺港溪各段的狀況,回應氣候變遷議題為提升防洪、滯洪能力提擬更適切的方案。

(二) 空間介面整合,創造開放活動場域:

規劃親水、生態的水岸空間,創造水環境沿線的空間介面整合,以舊北投文化紋理為出發,打造宜人的開放活動場域。 並適度結合公園與河道地形的起伏,恢復河川自然樣貌並提升整體滯洪功能,在調節洪水的同時也形成自然的地景變化。此外,保留多數基地範圍內既有的大樹,綠地空間成為人們的活動場域,使得水岸兼具生態、休憩、育樂的功能,同時營造植物層次豐富之綠色基盤。

(三)低衝擊開發規劃,完善生態景觀系統:

以透水性鋪面、植物草溝及自然排水系統等低衝擊開發形式規劃,藉由水體分層滯留,以更完善的防洪兼生態景觀系統為目標。

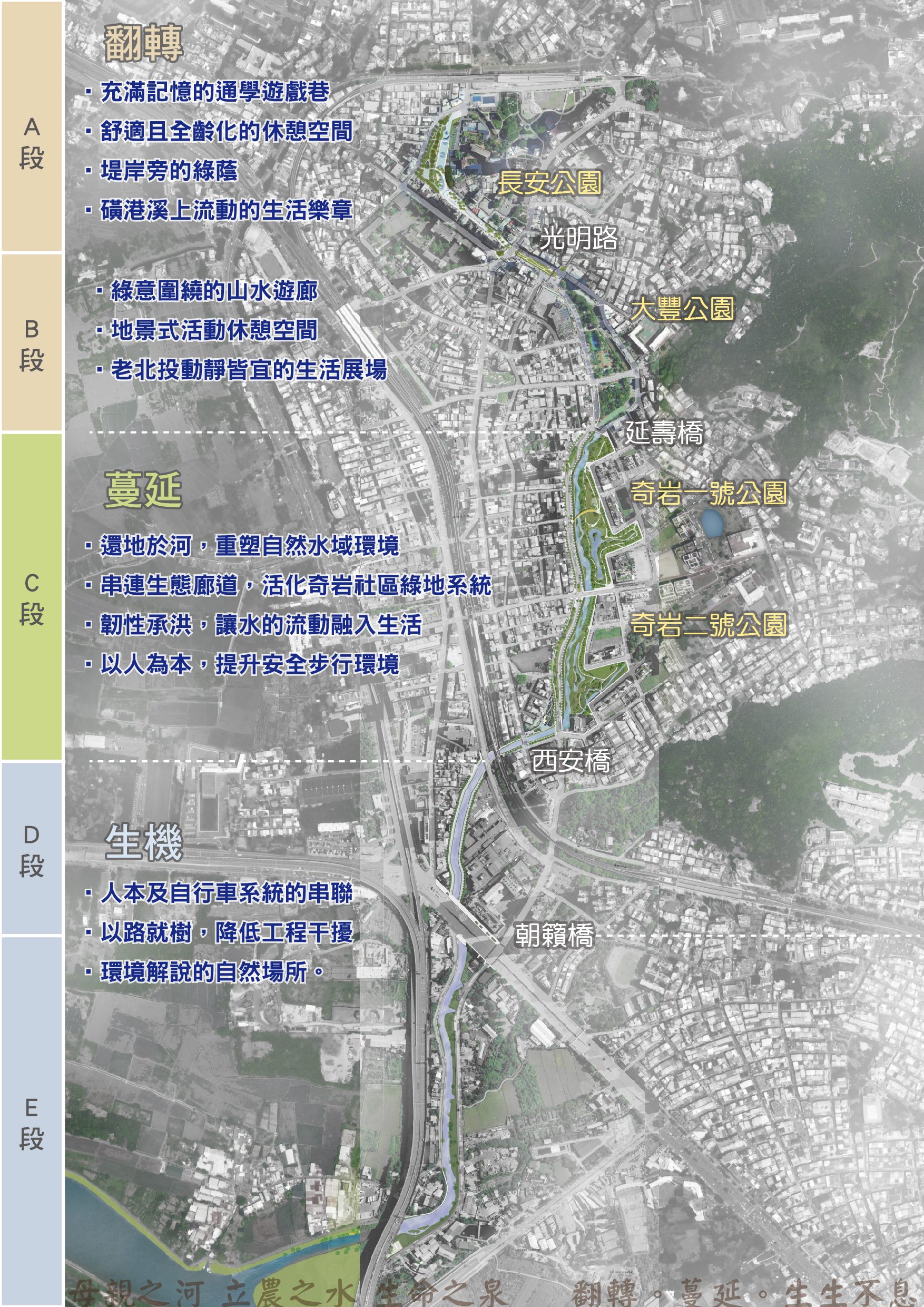

(四)磺港溪再造計畫自「磺港橋至下游基隆河匯流口」共分為5段之執行說明(如圖4):

翻轉被遺忘的潺潺水流,創造溪流再造的典範,重現水岸生活軸線,重塑過去磺港溪母親之河的自然風貌,強化人與自然、水之間相互依存的關係,並融入地區歷史紋理、自然生態,創造水岸價值,也使水綠城市的推動與教育向下紮根。

(1)A段-磺港橋至光明路段(加蓋段):由光明路往北起,屬於磺港溪加蓋段(僅大豐公園旁80公尺未加蓋),本區段為北投區重要的商業、市場的活動空間且住宅密集,因此本段加蓋段體與其周邊成為區域內重要的公園綠地、遊戲空間與體健空間,其中包括大豐公園、磺港公園、長安公園,各公園內除了設置兒童遊戲場、共融遊戲空間之外,更於加蓋結構上設置籃球場、停車場空間、溜冰場以及復健體健空間。

(2)B段-光明路至延壽橋段:本段範圍自光明路至磺港公園旁延壽橋,位處於北投、新北投捷運站、市場與北投核心生活圈,是北投地區政經、生活的核心。本段尚未施作,須俟北投市場整修完成後,另案辦理評估及規劃。

(3)C段-延壽橋至西安橋段:延壽橋以南至西安橋段磺港溪堤防護岸為三面光之型式,東側緊鄰奇岩重劃區沿線為奇岩一號公園及奇岩二號公園,公園內以寬闊的草地為主,設施包含逛遊步道、休憩涼亭、環生態池木平台及兒童遊戲場;西側則多為傳統公寓與華廈,於磺港溪沿線設有人行空間,寬度約一米,惟因地形變化部分路徑斷裂,未能提供友善的步行系統。

(4)D段-西安橋至朝籟橋段:本段沿線多緊鄰建築與工廠用地,較少開放空間,相關設施僅有清江一公園、清江二公園(體健設施)與沿磺港溪之人行步道,然人行步道常因機車占用而影響步道通行順暢度。

(5)E段-朝籟橋至基隆河匯流口段:本段沿線堤岸緊貼兩側建築,跨越承德路後的磺港溪周邊則多為工廠,缺乏人行步道,於出河口處可與基隆河自行車道連接。

圖4-磺港溪再造計畫說明

科室:河川工程科

聯絡人:林小姐

電話:1999(外縣市(02)27208889)#8181

傳真:(02)27201164

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)